展覽

開幕座談:

2/26 (六) 15:00

與 談 人:

陳貺怡

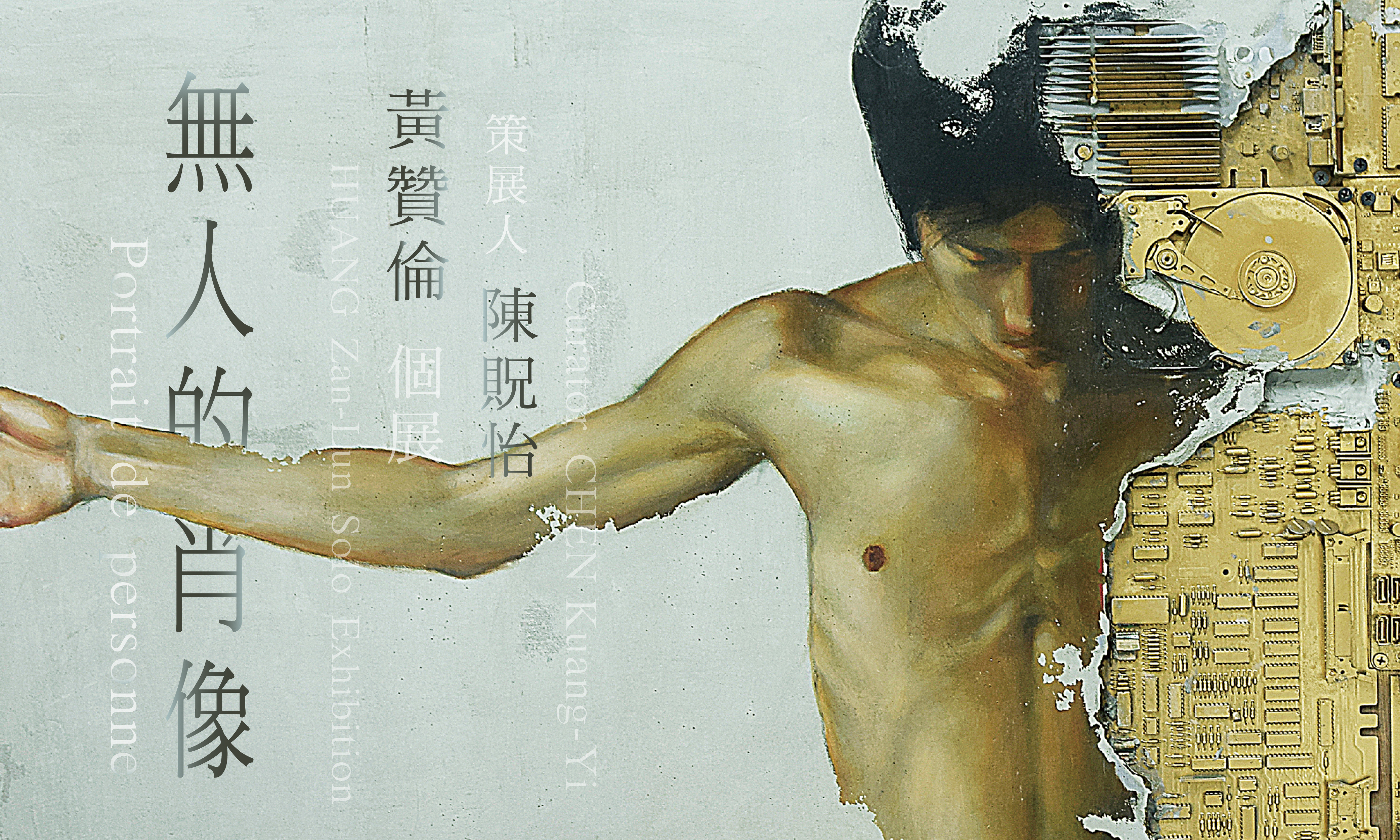

無人的肖像—黃贊倫新作展

文/陳貺怡(巴黎第十大學當代藝術史博士/國立臺灣藝術大學美術系所專任教授/美術學院院長)

黃贊倫一直以來熱中於探討科技發展對人類造成的影響,其半人半獸或人機合體的機動造物「David」、「Annie」、「Dolly」或是「Lolita」,抑或是〈搖搖馬〉、〈永動體〉等總能將觀眾導進種種高科技生化實驗、機器人、AI研究,以及種種人類當前已面對或未來將面對的嚴肅生命議題。黃贊倫也因此經常被定調為「科技藝術家」,而且基本上沒什麼人懷疑。然而,他對這樣的稱謂卻經常感到尷尬與不適,原因是他自認為「對科技帶來的新技能很無知」,而用的「大多是過時且古老的機件原理,古老到是達文西在用的力學」。他今年(2022)初推出的展覽《無人的肖像》則乾脆重返古老的繪畫與雕塑,並重返繪畫最古老的門類之一「肖像」、油畫最古典的技法「罩染法」、「暈塗法」,以及雕塑的古老技術「翻模」。在我們這個經常將技術與藝術的發展混為一談的時代,難免會讓人覺得如此的作法有開倒車的嫌疑,雖然在文藝復興之前藝術與技術是同一個字。但誠如班雅明在他的多本著作中試圖釐清技術發展對藝術作品帶來的影響,從而提出的「靈光」概念。班雅明並未宣特定的技術製造出的作品才有靈光,反而暗示媒材的特殊性即是其靈光之所在:當媒材特性與主題之間彼此關聯、緊密契合時,靈光就會誕生。因此我們應該審視的並不是藝術家是否使用了最先進的技術,而是他所使用的技術與題材之間是否有最先進的關係。

首先談談所謂的肖像(portrait),一直以來指的是一種針對個人的描寫,本就非單一媒材所獨有,可以出現在雕塑、紀念章、繪畫、素描、版畫、照片、錄像、數位藝術中。而所描寫的對象亦不一定是實存的人,亦遍及於想像的人物、文學典故與歷史人物等等。但此門類有別於其他門類的是一種肖似性,也就是人物生理面貌的獨特性與個性的要求,以及從而產生的辨識與確認的問題,因此頭部是重點之所在。但事實上肖像的問題遠非如此簡單,為數眾多的肖像擁有獨特的目的與功能,例如流行於十九世紀末至二十世紀初的與活人合影的身後攝影肖像(Portrait post-mortem),或是畫在仍活著的身體上的身後畫像(Portrait posthume),均足以說明肖像與其說是某人物的忠實再現,不如說是一種以觀者為主的文化產物。而身體與臉龐的呈現方式,例如拒絕身體姿勢的頭像與胸像,或者反之在衣著與配飾上極盡考究能事的坐像與立像,及其呈現出的高度社會化身體;抑或是上古時代往往被理想化的男性裸體,和總是與色情脫不了干係的女性裸體,均說明了肖像是文化結構中的可變元素,必需不斷地被更新與發明。

黃贊倫這些以寫實精準的古典油畫技法完成的「肖像」,並非某個人物可資辨識的忠實再現,甚至幾乎算不上肖像。但從2019年的繪畫作品《控制II》以及〈器官I〉、〈器官II〉開始,他建立了某種相當特殊的「肖像畫」概念:首先起因於他在2017年冬天參觀英國國家畫廊,一口氣欣賞了幾個世紀的歷史人物肖像之後,開始因為這些與他對視的眼神而對古典肖像深深著迷。其次是他對解剖學充滿了像達文西一樣的熱情,曾在藝用解剖學的課堂上拼命背下人體206塊骨骼與639塊肌肉的位置,並且建立了他創作人物、動物時的習慣:「先長骨再長肉」。然而這些人體的骨骼與肌肉結構,很快地因為他對日本漫畫的興趣以及豐沛的想像力,被改版成「半機體」的狀態:2021年的4幅新作《模型》系列,以達文西的暈塗法(sfumato)繪製出柔和而模糊的人物,製造出第三度空間的幻象,但覆蓋在人體上的機械組裝圖示與編號,卻強調著畫布的二度空間,同時將觀者帶進關於人體與機體關係之無盡臆測裡。〈蒸發〉暗示著一個正在朝顏料交融與滴流的方向,違反地心引力的消逝的女體。〈彼此〉與〈彼岸〉則是兩個像雙胞胎一樣的克隆人(human cloning),她們半透明的軀體裡脊椎與肋骨昭然若揭,但仔細一看鉚釘與輪軸等機械裝置卻也明確指示著人機合體的狀態;而《控制》系列指向的則是人獸合體的想像。在上述作品中,黃贊倫都顧及了繪畫寫實技法與破壞寫實技法的平塗與滴淋技法,以便再一次提醒觀眾不論上面畫了什麼,「這是一幅繪畫」。

2019年開始的《器官》系列,始於作品〈器官I〉、〈器官II〉,畫中的女人們頭部周圍貼了金箔,既透過材質暗示了中世紀的聖像或祭壇畫,也暗示了繪畫空間的平面性,並讓我們瞬間意識到那以寫實技法堆砌出的美麗臉龐只不過是一個幻象。2020至2021年黃贊倫持續的發展這個系列,他在畫布下埋藏了廢棄的IC組件拼貼,施以水泥,畫上男性或女性的裸體「肖像」,繼之破壞畫面製造出有若牆面剝落的效果,大面積露出底層的IC組件。刻意製造出來的廢墟感,使觀眾誤以為進入了火山灰燼下的龐貝古城或某個考古遺址的現場,正觀看著牆上斑駁的壁畫遺跡。這些不知什麼時代遺留下來的「肖像」,正有如法尤姆肖像(Fayum)一樣凝視著穿越時空將他們考掘而出的後人。

然而所不同的是,這些肖像並非真有其人,黃贊倫運用了當代科技允許藝術家創作的虛擬肖像原則,將來自於資料庫中的人體與其他生物體特徵盡情組裝,以製造出虛幻的理想人物,某種人工智慧的產品。只不過基於對「如此珍貴且美好的愚蠢」的堅持,黃贊倫以費時費事的手繪來代替電腦合成,看似愚蠢的作法實則在繪畫媒材與他所描繪的對象之間,開創了一種相當先進的關係,並且更新了所謂肖像畫的定義:肖似與辨識的概念從原先符旨與符徵間的自然關係,變成了布希亞所謂的沒有符旨的符徵,一種缺乏真實的虛擬。但繪畫虛擬比數位虛擬更真實一點,因為雖然「無人」(nobody),卻留下了實體的「肖像」,是遊走於現實與虛擬之間、模糊與清晰之間、骨骼支架與機械拼裝之間、肉身與IC板、二度與三度、最古老與最先進的技法之間的詭異人類身體,不斷挑戰也挑釁著觀眾的意識、覺知、想像力與反省力。

其實黃贊倫的作品經常混合著個人生命史中不為人知的片段,在這兩三年間,他經歷了一些人生重大事件,迫使他將自身經驗中的焦慮痛苦,轉化成更具普遍性的生命循環、對死亡的恐懼與對永恆的質疑,以便自我紓解。那些放置在畫框下緣,或露出在畫布下方的以廢棄的IC組件、水泥、樹脂拼接成的「電子廢墟」,暗示了人類文明的進化與傾圮。而在展出的「雕塑」作品中,他將象徵藝術史典範的西方古典石膏像再度翻製,讓象徵科技的IC板從底部或孔洞中露出,總結出人類模擬再現這個世界的慾望,以及技術上永遠無法企及的追趕。無論是繪畫還是雕塑,都不斷訴說著那貫穿並回返於他所有作品中的母題(leitmotif):人類對虛擬與真實的無力區分,對虛擬的屈從與無法抵抗,從而對無法參透的存在之質疑,以及對無可避免的死亡之恐懼。

這樣的議題事實上在1992到1993年間Jeffrey Deitch所策劃的巡迴展《後人類》(Post Human)中,已經被清楚提出;當時仍由義肢與矽膠虛擬出的混種傾向被策展人描述為「真實的世界,但此真實已變得相當人工化」。誰知1997年人類即製造出了第一隻複製羊Dolly、2000年科學家則成功合成DNA,創造了第一個合成生物體,虛擬正逐漸邁進真實。當代科學特別是醫學與生物科技的發達使人類擁有製造器官的技術,使解剖學定義下的人類身體及其死亡與限制,因此面臨前所未有的挑戰。至於人工智慧與數位技術的發達,則正逐步以虛擬取代了真實,以元宇宙代替了真實的宇宙。1999年凱薩琳.海爾斯(Katherine Hayles)出版了《我們如何變成後人類》(How We Become Posthuman)一書,試圖理解當代人類的生命樣態,並指出從1980年代後虛擬身體(virtual body)與虛擬性(virtuality)已然成為核心概念並造成「離身」(disembodiment),而如何找回「即身」(embodiment)乃是當務之急。後人類的思潮在未來學的領域中,可以演變成「超人類」(transhuman):透過科技提高人類智力、體力、心理能力、延長壽命,甚至複製出理想與不朽的人類。反之,在人類自願與否的滅絕之後,後人類的未來(posthuman future)也可能是一個「無人」(without human)的未來。黃贊倫在他的前一個展覽《祂方》中,以廢棄的IC組件製造出一個龐大的「未來廢墟」,顯現出他對後人類未來的想像毋寧是帶著悲觀的色彩。此次《無人的肖像》仍舊依循著如此的邏輯,更進一步的輪廓出某種後人類未來的「無人」想像。

大象藝術空間館 版權所有 ©2022 Daxiang Art, All Rights Reserved.